中国杀马特教父,如今成了禁片男主角

步入21世纪的中国,有这样一位留守儿童,12岁便成为百万青年的精神领袖,15岁直接管理着20万的头部粉丝。

而他既没有高知的家庭,父母先是种地的农民,后来背井离乡进城当了农民工。

也没有高贵的学历,初中读得磕磕绊绊,终究在12岁那年便退学了。

让他号令天下的原因,是他发明了“杀马特”。

这场轰轰烈烈的“时尚运动”,由这位12岁的农村少年在不知名的发廊发起,瞬间席卷全国。

他的名字叫罗福兴,杀马特帝国的创始人,人称杀马特教父。

罗福兴

辍学后,罗福兴觉得打工实在无聊,整日在网吧厮混。

他一如往常地钻入网吧上网,在搜索引擎上百无聊赖地搜索着“怎样搞出影响力”。

不经意间发现,美国《人物》杂志颁布的“1995-2005年世界十大鬼才音乐人”名单上,自己的偶像周杰伦居然才排到第十。

高居第一的是玛丽莲·曼森,第二名则是迈克尔·杰克逊,这两个人他一个人都不认识。

在他的认知中,比周杰伦还牛逼的人,一定是牛逼上天了。

他暗暗立誓,要么不学,要学就学第一名,学玛丽莲·曼森,学出名堂。

最终,2007年当他的名字前缀以“杀马特偶像教父“出现在互联网时,这个心愿算是实现了。

那年他12岁。

硕大的帝国,就这样起源于一个少年闲来无聊时的烦闷幻想。

1995 年,罗福兴出生于广东梅州五华县的一个乡村。

90 年代的粤北农村,穷到叮当响。

当时,南下务工是他们唯一的出路。

罗福兴的父母在广州和深圳之间选择了深圳,他们没有能力把儿子带在身边。

就这样,年仅 5 岁的罗福兴成为一名留守儿童。

起初他跟着奶奶一起生活,后来又被送去外婆家,像皮球一样,滚过来,又滚过去。

无人问津的生活里,罗福兴像一丛杂草一样野蛮生长着。

小学时,身材瘦小的他便开始遭遇校园霸凌。

在班上,几个同学没事就揍他,只是为了好玩。

抬起鼻青脸肿的躯体环顾四周,他发现父母管不到,老师管不了,爷爷奶奶管不动。

为了不被欺负,他开始尝试变成小混混,小学就开始抽烟。

他还跑到村口的理发店里,把自己染成一头黄毛。

从幼时起,他便意识到,发型的颜色可以成为自己的保护色。

摘下染头罩,他顶着“生人勿进”四个字,走出了理发店。

就这样,年岁渐长的他对学习彻底失去兴趣:

“反正读完书也是要出去打工的。”

这位懵懂的少年似乎早早看透了自己的命运。

他形容童年是自己长大的,从没过过生日,也不记得自己的生日。当别人问起那个具体的日期,他每次的回答都不一样。

提到家的字眼,他的第一反应可能是网吧。

不过十来岁的年纪,他就已经是黑网吧的常客。

为了上网,他抢别人的钱,偷家里的钱,网吧门口的单车被他牵走。

宝马汽车的后视镜被他拆了卖走,一个能卖到一万多块钱;一条宠物狗偷了能卖到两百块钱,够上好几天的网。

尽管造型和行为飞扬跋扈,但孤独感整个击穿了他的童年。

他只是想有人看到自己,但其实所有人都是看了一眼之后就躲得远远的。

2007年,他初一念了一半便辍学,和其他农村少年一样,来到深圳打工。

来到深圳后上网的习惯并没有改变,那是他唯一可以张望世界的窗口。

在网费一小时一块的时代,“非主流“文化刚刚兴起,活跃在QQ炫舞和空间里。

他在理发店旁边的网吧电脑上敲入“时尚”二字,那时候用的还是谷歌浏览器。

最先映入眼帘的是“smart”这个单词,他点击了右上角小喇叭状的发音按钮,在纸上写下“思马特”三个字,思前想后觉得不够霸气,于是改成“杀马特”。

那一刻,他下定决心要用这个词攻占非主流的山头。

万物都存在鄙视链,他不屑地评论到:

“说难听点,染个黄毛就是非主流了。”

他觉得杀马特应该更上一层楼,是非主流中的非主流,走在街上要吸引所有姑娘的目光,不能落下一个。

根据网络上对于玛丽莲·曼森的描述,他顺藤摸瓜搜索了“朋克”、“哥特风”等关键词。

随后,在喉结刚刚发育,下巴开始冒胡渣的年纪,他穿上皮夹克,学会了画眼线,给自己打上鼻环、唇环。

苦心研究朋克时,他还迷上了日本视觉系摇滚乐手石原贵雅。

石原贵雅在右臂上纹了“天上人间唯吾独尊”和“色即是空,空即是色”,他要求刺青师在同样的位置按照同样的字体一样一样也纹一个。

石原贵雅在左臂上纹了个“俺”,他也照葫芦画瓢在左臂上纹了个“俺罗福兴”。

他的身上超过六成的纹身都在“致敬”着石原贵雅。

可他又在身上纹了4个自己的名字,拼命想和别人不一样。

首行图为石原贵雅,次行图为罗福兴

这样超前的文化基因,为后来的一场误会埋下伏笔,如同蝴蝶效应,改变了他的一生。

终于,在他的潜心研究下,在一家名为“文丽发舍”的苍蝇理发店中,他花费了一瓶发蜡和啫喱水,捣鼓出世界上首个杀马特造型。

十几个红色触角摆脱地心引力从各个角度冲向天空,灵感则来自于动漫《七龙珠》里面的孙悟空。

图片一经发布,便像病毒一样在当年的 QQ 群、空间、各大论坛里扩散开来。

农村留守少年们对杀马特毫无抵抗力。

成为一个杀马特,不光能给他们带来关注,还能提供“我们都一样”的社会认同,这让他们觉得安全。

虽然天南海北,但大家有了统一的符号,相同的兴趣,没有歧视,也没有霸凌。

杀马特们的线下聚会点亮了彼此的生命,他们一起去迪厅摇头、去溜冰场溜冰、去网吧上网,甚至一起压马路、睡大街。

对无数留守乡村的少年来说,这是从没体验过的归属感。

从此之后,他的手机便响个不停,一天到晚充斥着新的好友申请。

不知不觉,杀马特颠覆了非主流,占据了网络,占据了城市角落和城乡结合部的大街小巷,罗福兴的商业帝国也正式开启。

2009年,他建立了第一个在 QQ 群之外可供杀马特交流的网站,他这样描述帝国的繁荣:

“网站在搜狗的第一页、360的第一页,百度有时候在第一页。”

这个域名为www.smart520.com的网站,在他14岁时,为他带来了接近7万元的收入。

在收取“杀马特排行榜”打榜费的同时,他通过帮助微博、微商宣传赚取广告费。

被人瞩目的感觉令他着迷,他一度以为,自己就是中国的玛丽莲·曼森,众星捧月,名利双收。

很快他开始大手大脚花钱,对于商业帝国的经营也是三天打渔,两天晒网。

新鲜感快速消退,他对复杂的商业逻辑慢慢失去兴趣,闲逛在深圳街头,每次看到路边宝马汽车的后视镜,又开始觉得手痒。

但没关系,此时的钱就像自己长了腿,会自己往兜儿里跑。

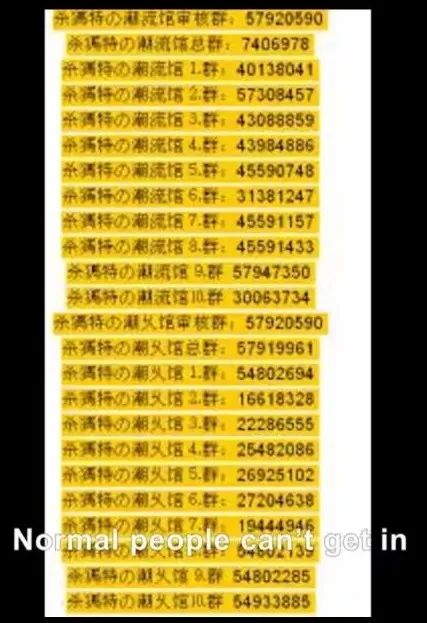

2009年,他掌管着30多个顶级杀马特QQ群,上线前要先拿出小本子对密码。

其中5个核心QQ群,成员超过了2000人。这2000多个核心成员又管理着家族下线数不清的QQ群。

他保守估计,至少20万人处于他的有效管理之中。

2009年,事情开始失控。

一方面,杀马特群体的急速扩张让罗福兴疲惫不堪,他开始放权,杀马特群体开始分化出几大家族。

其中一些大家族被资本看中,开始通过网络影响力进行系统变现。

另一方面,杀疯了的杀马特们,为了进一步扩大影响力,走出了QQ群这个大本营。

行动整齐划一,像病毒般入侵到如同豆瓣、天涯、百度贴吧等网络阵地进行恶意刷帖。

帖子内容无一例外都是杀马特造型的自拍照。

这样肆无忌惮的行为,无疑是井水犯了河水。

2007~2009年这野蛮生长的三年,让所有杀马特觉得,自己已经进入了主流,走到了舞台的正中央。

可事实证明他们错了,他们始终是被排斥在主流声音之外的非主流。

平常不管你是懒得管你,来我家门口闹腾那就是真的欠收拾了。

在其他平台制造存在感的行动迅速引起大量平台用户的反感,杀马特成为全网公敌。

第一场反杀马特运动在百度贴吧打响,随后引发一场围剿杀马特的网络狂欢。

所有杀马特的帖子均被删除,但嘲讽杀马特的帖子却都存活了下来。

那时的网友每天绞尽脑汁想的,就是怎么花式辱骂杀马特。

杀马特的反击如同螳臂当车,湮没在潮水般的唾沫星子中。

那一年的网络之外,现实中更主流的声音关注的是汶川地震和北京奥运会。

看到杀马特这种人不人,鬼不鬼的嚣张模样,封杀也成为理所当然的事情。

现实中的杀马特,开始被挡在流水线外。

他们要吃饭,只有进入流水线这一条路;可越来越多的工厂连面试的机会都拒绝提供给他们。

频繁遭受各种暴力的杀马特们,不得不关闭空间,剪掉头发。

自此开始,就连罗福兴的大本营QQ群中,每年退出的人数都不计其数。

他开始尝试从思想上巩固他的家族,打造一种统一的价值观:

“我们想干什么就能干什么,让所谓的精英惭愧,其实自己连杀马特都不如。”

可没有成员愿意接受他的思想改造,他们仍然停留在交友、寻找同类的状态之中,乐此不疲。

罗福兴的呼声像帝国崩塌前最后的号角,不再有人振臂一呼,跟上他的脚步。

2011年,他解散了二十多个QQ群,又把剩余的QQ群的管理权转交给其他成员,自己只保留群成员的身份。

这一年,他剪去杀马特造型,回归大众。

他以为自己曾进入过主流,但其实从来没有。

2014年,“帝吧”李毅吧的成员们将杀马特几乎赶尽杀绝,发迹的QQ群也被大量轰炸,这场不自量力的入侵最终让杀马特们几乎“灭绝”。

大厦将倾,这位教父站在远处,静静目睹着一个时代的终结。

2016年,罗福兴的父亲去世,他赶回老家。

弥留之际,他为这位几年才见一次面的父亲借下7万元的外债,只为了延续一个月的生命。

旁人不理解,问及原因,他只是说:

“我爸是很坏,他娶两个老婆,还把妓女领进家门让我叫妈妈,可他知道自己得了癌症,不要命去马路上碰瓷,想给我们留点钱。”

罗福兴是个善良的人,那一瞬间,他原谅了自己的父亲。

2012年,在川美任教的李一凡,偶然间看到了杀马特的照片。

作为艺术家和知识分子的他,在看到那些五彩斑斓、高高耸起刺向天空的头发时大声疾呼:

“中国终于有朋克了!”

他以为这是西方朋克文化在中国的变种,是一种对消费社会、流行审美的抵抗,这场自黑式的视觉盛宴,体现的是骨子里的反抗。

在他的设定中,这群留着不伦不类发型的年轻人,必定出身中产家庭,受过良好教育。

2017年,他拿到一笔赞助,决定为杀马特拍部纪录片。

但当他找到罗福兴时,才发觉根本是牛头不对马嘴。

能够联系上的所有杀马特无一例外都和罗福兴一样,来自农村,从小辍学,文化水平极低,为了生计被迫进厂,成了流水线上的机器。

他根本找不到杀马特愿意为他提供纪录片的素材,就连罗福兴也不再愿意让别人知道他玩杀马特的历史。

直到心碎的李一凡在听完他们的故事后对罗福兴说:

“我要给你们平反。”

就这样,罗福兴成为了纪录片《杀马特我爱你》的副导演,并在片中承担主要人物的角色。

他把这看作一场拯救杀马特文化的试验:

“复兴如果成了就成,不行,就当作是青春的纪念吧”。

从此,他走上了艺术这条路。

不少艺术家和艺术院校陆续找到他,想借助他做一些关于杀马特文化的艺术追索。

他和艺术家们一起制作油画,展览各种形式的作品。

加上断断续续读了一系列社会学著作和尚未啃完的《拿破仑传》,他发现杀马特文化并没有自己想象的那般低贱。

只是审美标准被精英们垄断了,而杀马特来自乡村,他们不了解杀马特,只想通过鄙视标榜自己的高高在上。

同年,罗福兴接受多家媒体的采访,还登上了浙江台的《中国梦想秀》。

2018年,深圳工业展览邀请有105位艺术家参展,他受邀成为其中之一。

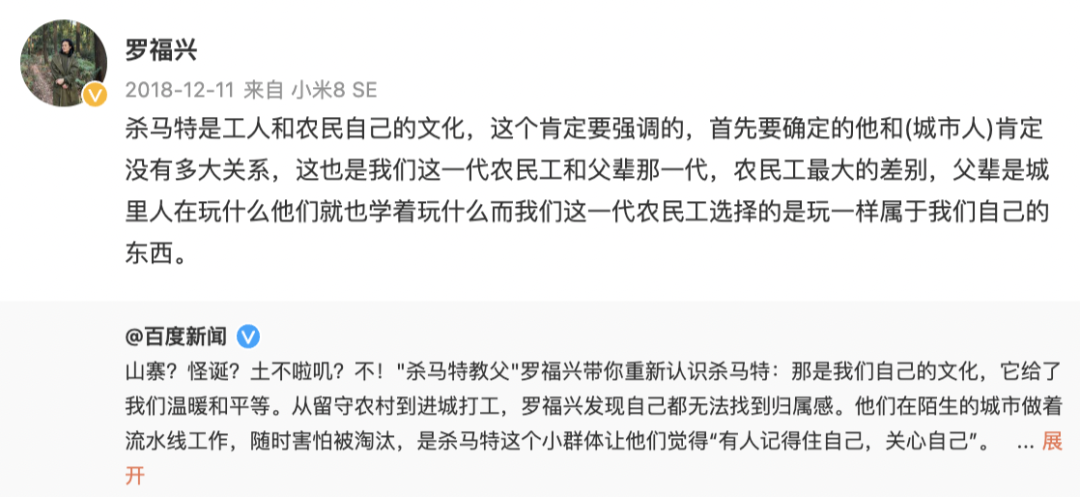

他的展位是一个专做杀马特造型的工作室,他要传达的艺术观点是:

“杀马特是工人和农民自己的文化,我们和父辈的不同之处在于,我们要玩一样属于自己的东西,和城市人区分开来。”

2019年,他和李一凡跋涉数个省份,67个接受采访的杀马特,只有两三个是李一凡搞定的,剩下的全是罗福兴通过QQ、快手一个个号召来的。

罗福兴与李一凡为纪录片拍摄四处奔波

影片首次上映,片方邀请了一众杀马特前来观影,最终只有一位到场。

他在影片放映的中途离开,对导演说:

“这拍的就是我。”

他们没有高大上的外衣,只是非主流的2.0版本,只是一群孤独农村孩子抱团取暖式的自娱自乐。

罗福兴没有参与这场首映,因为首映的地方距离他60公里,昂贵的通勤费用让他难以承受。

电影《杀马特我爱你》

这一年罗福兴在深圳的城中村开了一家理发店。

他仍然在关注着直播平台上的少量活跃的杀马特,但从不评价。

他悄悄在快手上输入“杀马特”,显示出来是“萌萌萌”。

他查询到“杀马特”在快手上已经成为禁词,直接输入会显示“萌萌萌”(低俗侮辱性话语会统一显示萌萌萌)。

“这是歧视。”

此时愤怒已经不是他的常态,他早已不是那个指挥千军万马攻城略地的教父。

可仅仅三个月后,理发店就因经营不善而转让。

最近几年,有不少平台邀请他复出做直播,可他都拒绝了,他形容自己:

“一没才艺,二没技术,三没思想。”

他清楚地知道自己就算能翻红,也不过昙花一现。

“出名和好感度不一样,好感度是社会对你的接受和认同。”

2020年,他重新留起长发,成为了B站UP主,重新开始更新微博,以一年发十条的频率。

在月租600块的房子里,他收容了从云南前来投奔他的杀马特小陆。

期间,他为自己的同伴们办了一个“杀马特驻留计划”。

计划的灵感川美的“青年艺术家驻留计划”,为青年艺术家提供资助,帮助一些囊中羞涩的才子起步。

罗福兴如法炮制,将资助对象从艺术家变成了杀马特,出资人有艺术家,还有络绎不绝来采访他的记者们。

在李一凡眼里,罗福兴是个聪明人。

他把自己的思维,一直从4G一直升级到8G、16G、64G。

进入主流话语体系的他并没有迷失,没有拼了命要借着梯子往上爬,反而享受着自己现在所处的位置。

他早已发现,艺术家也挺穷的,跟他差不多,苹果手机也是分期买的。

来采访他的无数记者,也只是坐在城市的某个格子间里,为了高昂的房价焦虑,996加班加点地无休无止地码字。

现在他的装束简单,习惯穿一身黑衣服,背着有些泛黄的白色帆布包。

包上写着歪歪扭扭的五个大字:“革命的一天”。

那是他自己用黑色水笔写的,他说:

“一个人,只要他自己在今天做出了改变,它就是一场个体的革命。”

他曾开过一次直播,一场直播下来,他被打赏了12块5毛。

也是在这一年,他开始了对杀马特聚会的“复兴”,一年会约上三五好友,来一场不再高调的杀马特聚会。

像是受过教育的人们,每年的同学聚会。

2021年,他在B站上发布的视频收获上百万的播放量,但对于商业化运作,他似乎真的已经厌倦。

没接过任何代言,也没交代过任何项目,最多只是宣传一下自己的理发手艺。

从12岁到27岁,对于这段15年大起大伏的人生,罗福兴在豆瓣和网易云的个人简介中写道:

“审美的自由,是一切自由的起点。”

回首这段往事,他忍不住又留起长发,这一次不再为了标新立异,也不再为了哗众取宠,为的只是听从自己内心的声音。

因为花有重开日,而人无再少年。

我来说两句