“崔健”入门指南

崔健的7张专辑呈现出了驳杂的音乐光谱,其中包含拥有西北民歌血统的中国式摇滚歌谣,有伴以 funk 式演奏与 ska punk 律动的吉他摇滚歌曲,有使用电脑软件制作的 hip-hop 与电子摇滚乐,有与爵士或交响乐联姻诞生的杂交式摇滚乐作品,有大量使用录音采样、极尽铺陈之能事的抒情史诗,还有一些难于归类并颇富原创性的匠心之作。

text | 刘阳子

谁是崔健?

谁是 崔健?

谁是崔健?

谁是崔 健?

谁是崔 健?

1961年8月,崔健出生在一个由空军军乐团演奏员和中央民族歌舞团成员组成的家庭里,他的父母都是朝鲜族人,汉语说得不算流利,这可能导致了崔健的语言表达并不是十分利落,不仅没有带着他出生地北京的口音,甚至还产生了一种夹生、掺沙般磕磕绊绊的别致语调和节奏,这一点,许多看或听过他采访的人都会有所察觉。1975年,他跟随父亲学习小号演奏,1980年,他向一位内蒙籍的工人学习吉他。这两种乐器,加上他颇具陌生感的语调风格,共同成为了后来崔健在音乐表达上的三块基石。

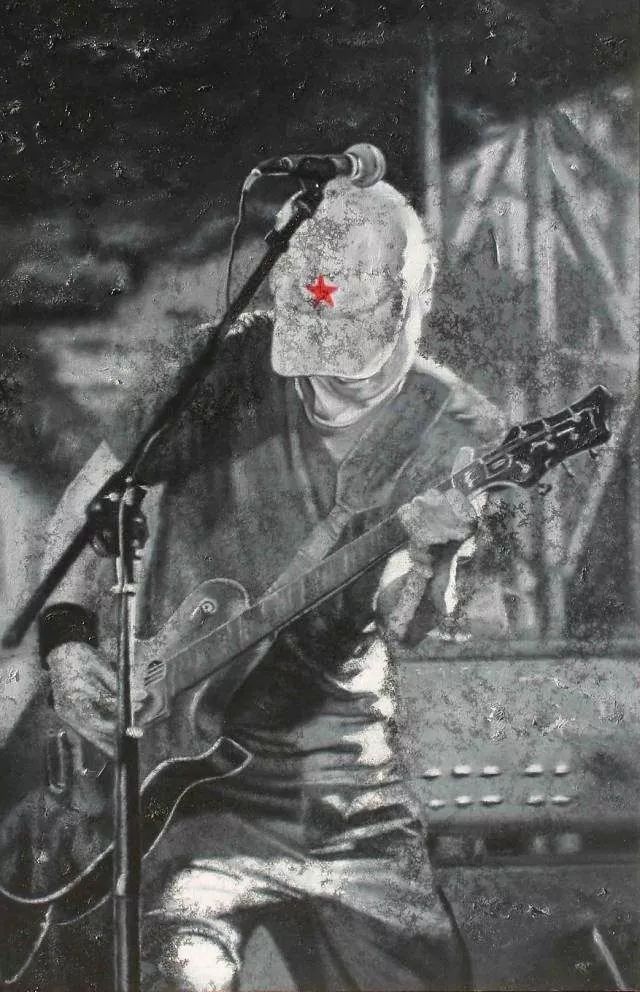

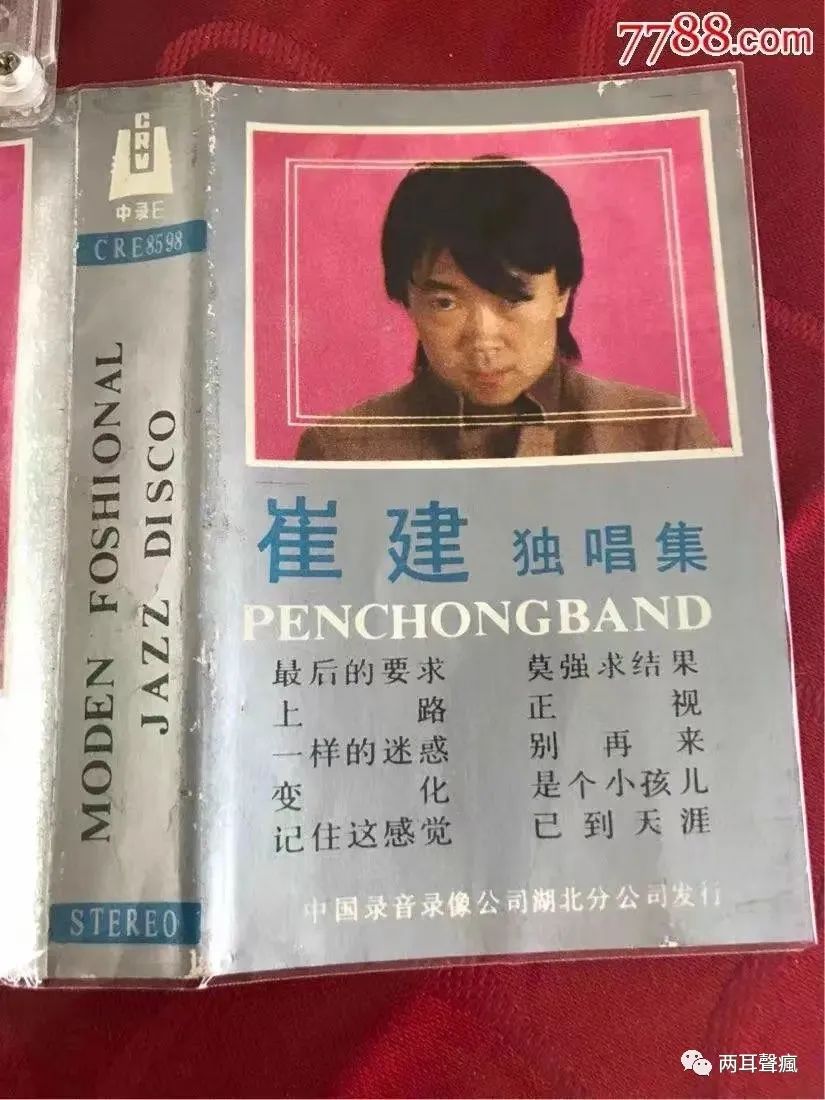

1980年代前期,考入北京交响乐团的崔健和同事在业余时间组织起了一支乐队,在北京外交人员大酒家作伴餐演奏,内容往往是欧美或日本电影歌曲。日本电影《人证》的插曲《草帽歌》对其影响甚大,并推动崔健走上以乐队制式为班底的创作之路。从这个时期到1980年代末,崔健出版了一些署名录音制品,多属模仿或翻唱,功能性多于作者意识。但其中有一张较为著名的个人专辑《新潮》(港台版名为《浪子归》),其中已经隐隐存在一个后来将为大众所知的摇滚歌手 “崔健” 正呼之欲出。

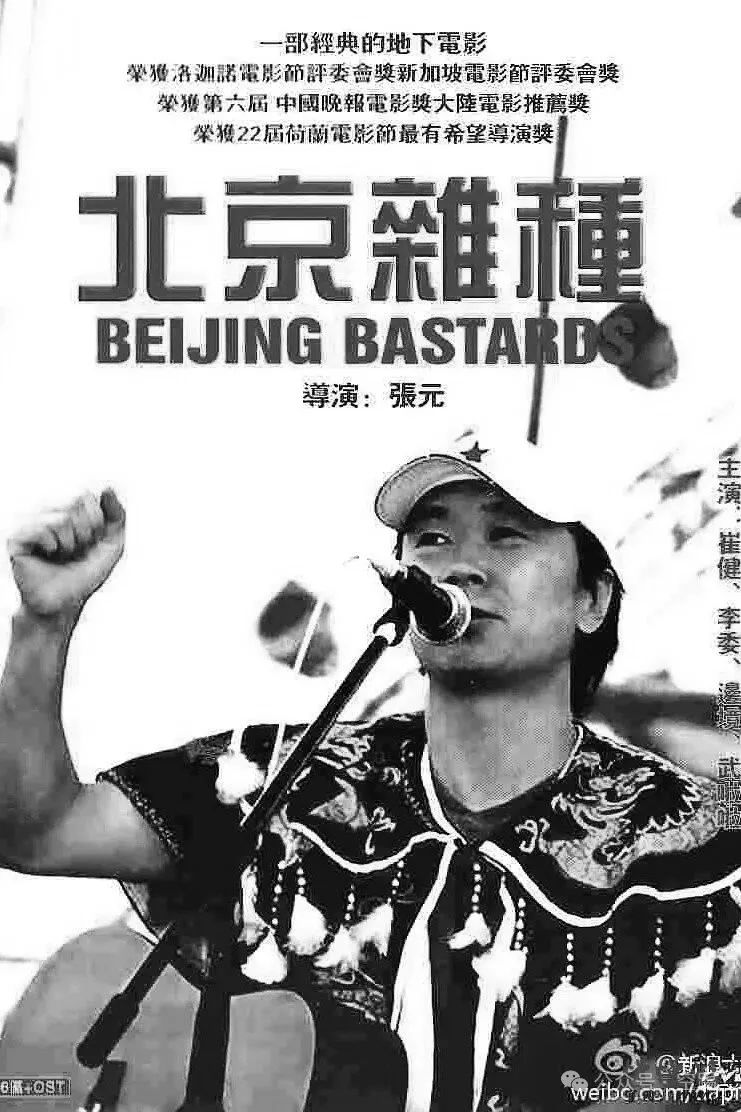

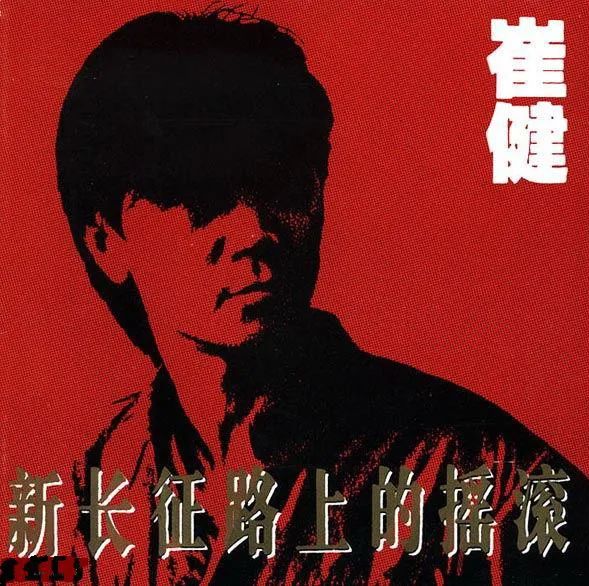

1986年5月9日,北京工人体育馆举行了 “让世界充满爱——献给国际和平年” 百名歌星演唱会,崔健作为 “百名歌星” 之一,在演出接近结束的时段登台演唱自己创作的《一无所有》,这首歌曲让他一炮而红。1987年,崔健在位于北京崇文门的国际连锁法国餐厅马克西姆(Maxim’s)演出,通过马克西姆顾客构成的网络,崔健开始获得国际声誉。1989年,崔健出版专辑《新长征路上的摇滚》(港台版名为《一无所有》),这是他拥有创作人自觉的首张专辑,他明确指认其属于 “摇滚音乐”。之前由西餐厅和外交阶层所垄断的、横亘在乐队与普通中国人之间的幕帘被拉开,中国摇滚乐自此登场,与大众短兵相接。从1989年直到2021年,崔健在32年间共出版7张创作专辑,在一代代中国摇滚乐队与独立音乐人的迭代中,保持了无可置疑的 “教父” 称号。

崔健作品的绝对数量并不算高,但风格气象万千,往往能以令人惊叹的精确度,混合充满内生力量的表达方式,反映其作品所处时代的社会脉搏、呼吸与浪潮。崔健的7张创作专辑中,按照其所对应的时代特点与音乐的主要风格,可归类分为代表80年代的上下篇《新长征路上的摇滚》(1989)和《解决》(1991),代表90年代与新世纪的三部曲《红旗下的蛋》(1994)《无能的力量》(1998)和《给你一点颜色》(2005)。此后,是2010年代的《光冻》(2015)和2020年代的《飞狗》(2021)。

崔健的7张专辑呈现出了驳杂的音乐光谱,其中包含拥有西北民歌血统的中国式摇滚歌谣,有伴以 funk 式演奏与 ska punk 律动的吉他摇滚歌曲,有使用电脑软件制作的 hip-hop 与电子摇滚乐,有与爵士或交响乐联姻诞生的杂交式摇滚乐作品,有大量使用录音采样、极尽铺陈之能事的抒情史诗,还有一些难于归类却颇富原创性的匠心之作。

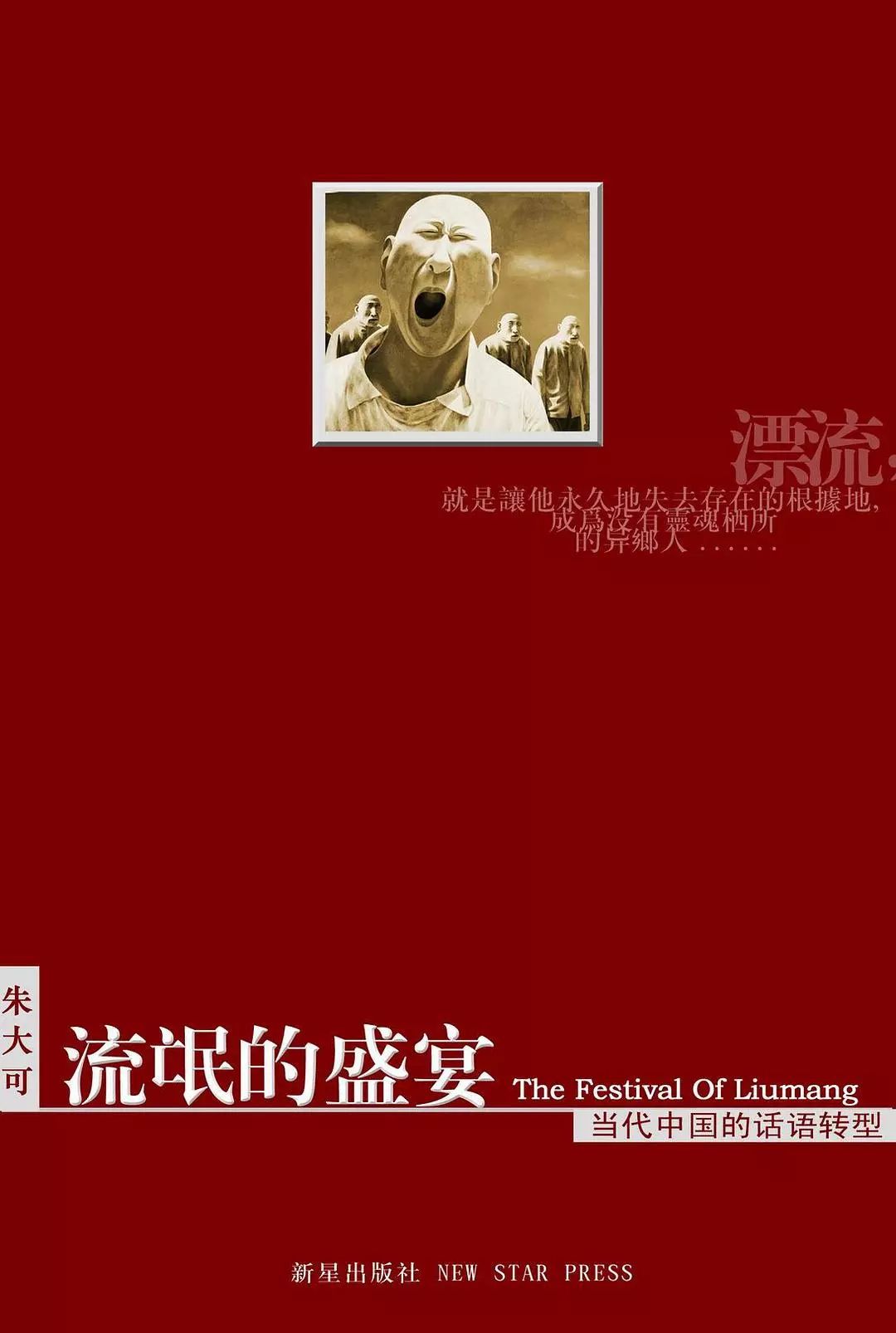

因为崔健作品中的人文精神与对社会环境的大量指涉,音乐界之外的知识界自1990年代开始就以过饱和的方式对其进行超量阐释与解读。这些阐释与解读为崔健蒙上了诗人、战士、知识分子、艺术家等众多滤镜,在扶稳其在文化史中应有地位的同时,也不免在其他时候阻碍了人们对其音乐作品进行更直接、更纯粹、更身体化的接触和理解,以至许多晚近听众难以把握其作品全貌。为此,我写作了这篇《崔健入门指南》,以听感为脉络,对崔健的作品进行分类、导听与推荐。虽难免错陋,仍期待与有识之士的交流与探讨。

想听乡土的、弹唱的、定义了中式摇滚乐的崔健?

浪子归

新长征路上的摇滚

一块红布

花房姑娘

出走

让我睡个好觉

这儿的空间

迷失的季节

红先生

留守者

一无所有

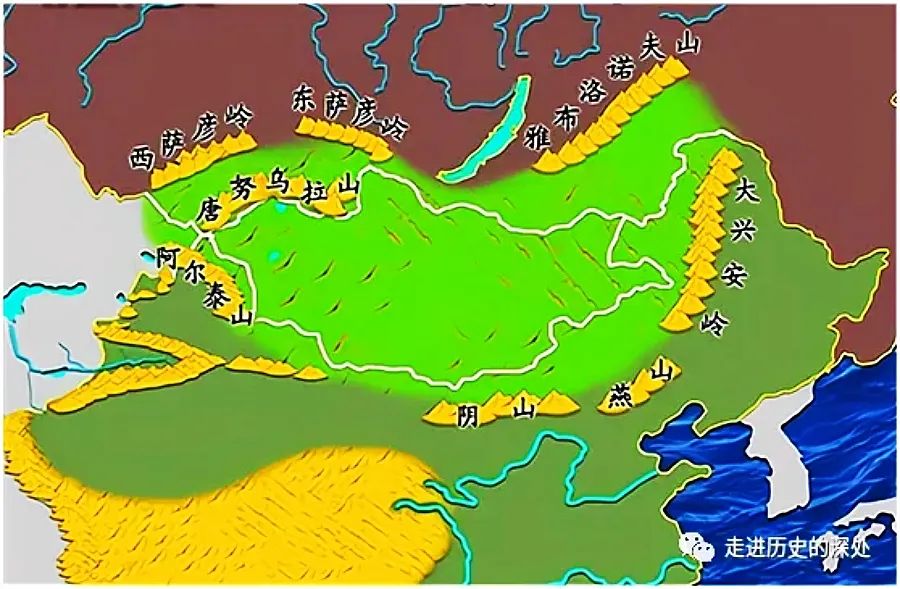

“中式摇滚乐” 自崔健而始,它从中国民歌、尤其是西北民歌的传统生发,使用来自西方摇滚乐的吉他、贝斯、键盘、鼓为主要乐器进行表达而来。崔健的早期作品多以具有乡土风情的 “西北风” 歌曲为根基,《一无所有》中石破天惊的第一句歌唱就是来自西北民歌的遗产。这与当时处在流行音乐创作初期的中国乐坛整体气候相符 —— 台湾的新民歌和 “西北风” 歌谣是影响大陆音乐人的最为主要的两股风格力量。崔健在 “西北风” 中,融入了来自欧美摇滚乐的节奏元素,以及他自小熟练掌握的军乐团元素,造就了 “中式摇滚乐” 的原型和一批经典作品。

我使用了 “中式摇滚乐” 而非 “中国摇滚乐” 这个词,是因为 “中国摇滚乐” 容易被认为是一场持续的运动、一个广泛的群体、一种精神的造物等宏大命题,造成混淆。在这里,我采用 “中式摇滚乐” 的说法,它更多指代一种流行音乐曲风,不妨仿照 “J-Pop” 的造词法,用 “C-Rock” 来对照这一表述方式。

“中式摇滚乐” 还有一个重要的雏形是 “吉他弹唱”,崔健有一些极为出色的作品就仅仅是简单的弹唱,如《花房姑娘》《一块红布》。还有一些作品,在吉他弹唱中加入了由抢耳键盘和微弱鼓声共同构成的总体低调的节奏部分,这种节奏来自80年代的中国舞厅音乐——一种欧美流行乐的本地适应性产物,或可描绘成 “大量使用廉价反式脂肪酸奶油的西餐厅中经常出现的空管合成器音色”。有趣的是,这类伴奏也曾大量出现在1970年代东德流行音乐对欧美作品的模仿和改写当中,而东德的社会文化与80年代的中国颇有相近之处。此类作品的典型例子是《浪子归》《出走》,不过,崔健用他苍凉不羁的、砂石般的嗓音和对吹奏乐器的创造性使用,中和或者说覆盖了吉他弹唱的文艺腔、学生腔和舞厅节奏的脂粉气,并在1980年代的 “出走” “寻根” 等几大共同创作主题中,催生出了颇具个人风格的音乐语法。

到《新长征路上的摇滚》专辑,一种经过了混合和发展,具有区别于同期作品的独特美学的 “中式摇滚乐” 出现了,它对贝斯、鼓特别着重的运用,对昂扬的吹奏乐器与整齐口号的讽刺性引入,共同定义了这种美学。它们共同拥有的特点是节奏整饬,拥有朗朗上口的顺口溜般的唱词,可以从包括郭冬临在内的任何一个中国人口中顺滑流出。在《让我睡个好觉》这一《不是我不明白》的 “套用” “B面” 作品中,这些特点因为未加节制而更为引人注目。

尽管在90年代中后期,崔健因为对电子音乐的阶段性热忱而短暂离开了 “中式摇滚乐”,但在后期作品中他又以稍显复杂的方式有所回归。在2005年的《红先生》中,他复活了粗俗的吉他扫弦和来自劳动阶层的民间智慧,又用若隐若现的吹奏加重 “大俗” 与 “大智慧” 之间优美的对比与反讽。同一张专辑中的《迷失的季节》里,他又拾起了吉他弹唱传统。2021年的《留守者》,则直接来自他在1987年的所写下的寻根歌曲《恐惧》的改编。

在崔健作品时间线的两端,我们都能看到 “中式摇滚乐” 的出没。尽管崔健开创了这个曲风,但他从未亲身滑落到它的劣化版本 “土摇” 的陷阱中去。崔健有许多作品十分 “乡土”,但几乎从未 “土摇”,这可能源于他对陈词滥调的本能厌恶和行走在众人之先的自勉和自我警醒,同时也在时间的流逝中,获得了自我戏仿和跨时空文化挪用的资格。

此外,崔健的 “中式摇滚乐” 作品中,暗藏着他后续发展出的其他风格的音乐线索。比如,《一无所有》的2分40秒起,就提示和开启了崔健作品中的另外一个大类:funky 吉他。

想听 funky 的、带有危险气息的吉他的崔健?

从头再来

像一把刀子

解决

寂寞像一团烈火

飞了

飞狗

兔子牛

半边儿天

崔健对吉他的热爱,从《一无所有》2分40秒而起的吉他 solo 中可见一斑。这段吉他 solo 不是来自白人的金属乐式的,而是来自黑人式的 funk 风格。同一张专辑中,他在《从头再来》的雷鬼节奏里做了进一步的试验,在80年代末,与世界范围内也并不属大众风格的一部分摇滚乐风格进行了隐秘的握手。

这种在当时的音乐氛围中显得相当激进的吉他演奏方式,在他的第二张专辑里被继续发展了。1991年的《解决》中,吉他成为崔健音乐中最重要的主角,其中不但保留了 funk 吉他的演奏偏好,还混合了来自1970年代的英国无政府主义的 ska punk 危险气质。

这种气质在《解决》这首歌曲中体现得特别明显:神经质的快速扫弦拉开了整首歌曲的序幕,在越来越快的节奏行进中配合演唱,表达出不稳定、无所事事、道德莫辨的精神特点。这种特点正属于中国80年代到90年代的交汇处,其借助消解价值而产生的战斗意味,让吉他表现出的能量甚至比歌词的能量更强。

《像一把刀子》这首可能是崔健早期最出色的歌曲里,后半段吉他与打击乐的配合将反叛气质表现得淋漓尽致,给自《一无所有》和《新长征路上的摇滚》进入摇滚乐世界的中国听众完成了精神层面的再次洗礼。它的象征意味是如此之强,以至于崔健曾在21世纪初的一次采访中称,摇滚乐这个名字不适合中国的国情,中国的摇滚乐应该叫做 “刀子乐”。这个说法既援引了他自己的歌名,也是对这种吉他音色的精确描摹。

在《寂寞是一团烈火》中,吉他部分恢复了黑人式的享乐,同时引入 Kool & The Gang 式的乐团铺排方式,在这张为他赢得战士之名的专辑加入了为数不多的快乐意味。而在崔健已经准备全身心投入电脑和采样时代的《红旗下的蛋》专辑中,仍然诞生了把《解决》中构筑 “刀子乐” 气息的吉他能量荟于一处,与精彩的碎拍节奏、怪绝的吹奏乐器整合在一起的经典作品《飞了》。

《飞了》的经典地位不止由危险的吉他切分音这一个元素带来,但《飞了》的吉他是崔健庞杂创作中吉他表现力的代表作。自此之后,崔健在电子音乐和采样的世界中探索、发现和试验,直到2021年的《飞狗》,才通过对80年代精神的再度强调而回归到传统摇滚乐的范畴中,并在《飞狗》《兔子牛》《半边儿天》中,用80年代美国经典西部摇滚乐队对吉他的使用方式,让吉他这一最重要的乐器回归到他的作品序列当中。

想听创造性地使用了非摇滚乐器的崔健?

快让我在雪地上撒点野

投机份子

假行僧

不再掩饰

出走

盒子

宽容

最后的抱怨

外面的妞

不是我不明白(live '92)

在崔健造就 “中式摇滚乐” 的过程中,这位有着军乐团小号手背景的音乐人一直在孜孜不倦地尝试将非典型摇滚乐乐器的音色加入到作品中。一旦他意识到吉他、贝斯、鼓、键盘的表现力已嫌不够,就会将目光转向来自交响乐团和中国民乐的声音。尤其是在对古筝、笛子、唢呐等中国传统乐器,和小号、萨克斯、中音号等西洋乐器的使用上,崔健和他的合作乐手刘元、王勇等人共同造就了一些堪称杰作的作品。

他对民乐元素的使用基于音乐创作思维和西洋音乐传统而来,而非出自装饰性目的。1989年的《假行僧》和1991年的《快让我在这雪地上撒点野》中,他分别把王勇演奏的古筝部分放到了来自后朋克/暗潮传统的氛围化结构,和金属乐吉他 riff 构成的激越状态中。在两首歌中,古筝分别表达了对未抵之地的疑虑紧张,和神经的不安定反应状态。直到现在,《快让我在这雪地上撒点野》开头长达1分半的古筝独奏前奏,仍是用乐音进行心理描写的独占鳌头之作。

西洋乐器方面,自崔健开始抛弃舞厅式的伴奏音乐之后,管乐器在他的作品中占据了越来越重要的地位。1989年的《出走》和《不再掩饰》中出现了漂亮的大段萨克斯独奏段落,在讲述大院子弟的青年精神状态的1991年《投机份子》中,次中音号精确表现了军队元素在这种精神状态形成过程中的存在和影响。同一张专辑内有着强烈政治意味的《一块红布》中,崔健本人演奏的小号在歌者接近失语状态时介入,代替了歌者的诉说。在1994年的《宽容》中,刘元吹奏的萨克斯部分成为了诠释歌名的关键内容。

崔健从未用 “中国风” 或类似的词语去形容自己对中国民乐元素的取用,基于我们对崔健和他身处时代的理解,不能认为崔健是使用 “中国/西洋” 的二分法进行选择与创作的音乐人。面对自己手中庞大的工具箱,作为音乐家的崔健取用各种乐器的标准是功能。在他的音乐里,古筝和吉他都起到弹拨乐器应有的作用,唢呐和小号都起到吹奏乐器应有的作用,《假行僧》中的古筝段落也可以通过吉他solo来表现,尽管那会产生完全不一样的表象状态,但其对痛苦和冷峻情感的描摹作用、对作品起到的烘托作用是属同根同源的。这和一些大量使用中国民乐器音色,却把之降格为一场中国之旅式观光活动的音乐人大异其趣。崔健不是在炫耀,在使用这些音色时,他几乎是痛苦的。

而我们也不能说中式音色在崔健作品仅仅有乐器本身的作用,因为那意味着这种作用可被替代,但事实并非如此。在《红旗下的蛋》专辑及之后的作品里,中式音色往往鲜明地体现出 “时代采样” 或 “社会标本” 的作用。在《北京故事》中,萨克斯和笛子的对话进行着明显的文明对照。《盒子》中的唢呐成为一场用合唱表现的狂欢式追问中的关键线索。更为有名的例子是在收录在《崔健1986-1996》精选辑的1992年北京展览馆演唱会的现场版《不是我不明白》中,刘元用竹笛吹奏出创作于文革年代的《扬鞭催马运粮忙》笛子曲间奏。这种作为文明或时代象征的使用,和崔健在 “90年代三部曲” 中的许多作品一同体现出他对 “采样” 手段的关注和追求。

值得注意的是,在体现崔健如何创造性使用非摇滚乐器的播放列表中,集中出现了大量时长超过6分钟,甚至达到7或8分钟的作品。这些长篇作品中,器乐部分往往占有更大的比重,也体现出崔健在 “摇滚歌手” 之外,作为一名音乐艺术家的创作自觉。

想听节奏音乐的、黑人式的、hip-hop 的崔健?

不是我不明白

红旗下的蛋

混子

九十年代

笼中鸟儿

新鲜摇滚 Rock 'n Roll

春节

网络处男

农村包围城市

超越那一天

在一场与主持人、记者何东进行的长篇对谈中,崔健明确定义过自己前两张专辑的风格属性:《新长征路上的摇滚》属于流行摇滚,《解决》属于朋克摇滚。一言蔽之,都属于乐队音乐。但从1994年的《红旗下的蛋》专辑而始,崔健一头扎进了采样器和软件鼓机造就的电脑音乐新世界里。1998年《无能的力量》专辑中,他把90年代末的社会图景和崔健式摇滚乐的精神内容,植入到了 breakbeat、drum n’ bass、hip-hop 等黑人音乐的节奏和结构当中。

这段时间里,崔健在多个场合表示自己被 “节奏” 迷住了。他喜欢上黑人音乐和电子乐,在位于北京西坝河的工作室中一遍遍地用电脑软件尝试制造节奏。在这个过程中,乐队的创作形式和吉他驱动的旋律创作被放置一边,同样被放置的还有第一人称视角的个人化表达。在以电脑为主要生产工具制造出来的这三张专辑中,崔健的视角从本我离开,他更少使用 “我”,更多附体在社会各阶层和身份的人们身上,成为了90年代末至世纪之交的社会持续转型中的观察者、复述者、评论者和演绎者。

如同他在摇滚乐部分中取用笛子和古筝一样,着意创造 beat loop 的崔健也没有放弃中国乐器。《红旗下的蛋》创造了一种以中国大鼓为底鼓音色的 hip-hop 节奏,以具有讽刺性的、写意的、神经质的萨克斯声和各种带有 “既听感” 的音乐碎片与之远远呼应。《无能的力量》专辑将节奏部分再度加压,《混子》《无能的力量》的 breakbeat loop 中使用了镲、钹等中式戏曲节奏声音,《笼中鸟儿》的 trip-hop 吟唱将来自布里斯托尔的小资产阶级情调,转变为这片土地上的人发现商品社会图景营造的 “自由” 谎言之真相后的痛苦。

进入新世纪,崔健交出了一张受到电影创作影响,以角色扮演为主线,充满了颜色符号学诠释趣味的《给你一点颜色》。《网络处男》由调制解调器电流声拌制 jungle 节拍,《农村包围城市》在有高度压迫感的 hi-nrg drum n’ bass 节奏中混上了令人哭笑不得的塑料唐山口音。对节奏音乐的尝试在这张影像叙事化的专辑中达到了最后的高潮,最后一首《超越那一天》的现场舞台群说唱当中,崔健为他的电子和节奏音乐时期划上了句号。

从《不是我不明白》而起的中式说唱是崔健将中文念说引入乐队音乐的最早尝试,自《红旗下的蛋》开始,崔健多次在黑人音乐律动中尝试成为一名说唱歌手。这个时候的崔健不厌其烦地向媒体讲述着他理解和推崇的 “律动” 观念,彷如一个戴红五角星帽的黑人音乐布道师,但崔健从未真正亲自进行过今天我们习惯的 “rapper” 式的 “说唱”。篇首我们曾提到过,他有 “掺沙” 般的语言特点,这种特点在此时呈现出别样的魅力:想象一个嘴皮子并不利落、语音含混莫辨、肩膀上挂着吉他的家伙在高压的节奏中用力向你喷薄大量信息,听众的最直接反应只能是一头雾水。

即使听起来像胡言乱语,他也要诉说、自况、扮演,他就是要说,说,说。人们特别喜欢说崔健 “较劲”,的确,他跟时代较劲,跟社会较劲,跟音乐较劲,跟自己较劲,他经常和他所处的时空之间呈现出一种搏斗感,是因为秉持进步主义和短期主义的时代,总有一种要剥夺人们语言能力的强大冲动,而崔健一直在与这种剥夺的暴力相搏斗。随着时间流逝,随着作品被成百上千遍地反复聆听和理解,崔健围绕节奏创作的作品的复杂性逐渐浮现。当《新鲜摇滚 Rock ’n Roll》青筋暴起的反省与诉说,和背景中人们观光客般的欢呼和散场声一起流淌进个体听众的耳朵和文化基因的记忆体中,崔健式的 “说唱音乐” 在90年代末的文化图景中,留下了比另外一些黑人音乐学徒更为强烈的印记。

想听充满时代之音的、进行了史诗式抒情的崔健?

北京故事

彼岸

另一个空间

缓冲

时代的晚上

蓝色骨头

小城故事V21

继续

一向喜欢强调自己不看重词作的崔健,实际上是一个毋庸置疑的金句制造机,他的歌词高密度地留在了大众文化和流行文化史中,并成为改革开放后历史话语的重要组成部分。这种能力从《一无所有》开始,至少到《无能的力量》为止仍在喷薄而出。

同期,崔健也开始了一次重大转向。1990年代中国社会的嘈杂是 “90年代三部曲” 的重要素材来源,通过运用采样,崔健把嘈杂的环境声音和时代声响变成了自己语言系统的一部分。在这个过程中,他的歌曲长度越来越长,往往伴随着音乐结构上不断的铺陈,伴随着管乐器和采样声的烘托,加上崔健对这个国家的政治语言与个人情感的双重敏感造就的语言写成的歌词,一首首宏大、抒情、具有史诗感的 “时代曲” 就这样呈现在听众面前。

这些 “时代曲” 有时会出现跨专辑连结呼应的例子。1994年的《彼岸》开头出现了一场杂乱街头采访的混音,“这一代人”“过得随心所欲”“这么好的环境” 等词语碎片飘来飘去,民族管乐和萨克斯合在一处引吭高歌,最终又归于语言碎屑的一地鸡毛,恰如其分表达了90年代中期的社会思想断面。1998年的《缓冲》,其中说唱歌词 “周围到处传出的声音真叫人腻歪” 仿佛是歌者对上一次杂采的回应,在带着 “有脾气的伤感” 的自我剖白中,京戏伴奏为萨克斯 “疯狂不见了,恐惧出现了” 的演奏做了垫场,假面般的女性人声 “太好了” 采样在循环,个人的短暂觉醒,觉醒后的恐惧,自我选择的自我压制,最终比同名歌曲更加点中了专辑名称《无能的力量》之题。

另一个例子是《北京故事》,萨克斯和笛子,与喝茶、打嗝的声音交相出现,在崔健和艾迪家常化的描述和抱怨中,兀然出现了 “突然一场运动来到了我的身边,像是一场革命把我的生活改变” 的歌词,用面对感情和面对政治的紧张和悸动的通感,将分别从整体和个体角度对中国人影响最大的两件事情捆绑在了一起。这首歌似乎是1998年的名作《时代的晚上》的预演和前奏,《时代的晚上》是一场代表20世纪的诉说,从“不是谈论政治,可还是有点慌张,可能是因为过去的精神压力如今还没得到释放” 到 “你的小手冰凉,像你的眼神一样,我感到你身上也有力量却没有使出的地方”,在愈加难以自控的陈说中,曾在《北京故事》中出现的灿烂烟花的采样声再度出现,吉他和笛子达到了最大的强度和烈度,令人流泪的奏鸣曲中,一首属于20世纪中国人的、愤怒、热烈、无力的个人史诗在此收尾,沉入睡眠。

到了《给你一点颜色》中,崔健已经将浪漫主义的抒情方式技巧化,并运用得炉火纯青,造就了《蓝色骨头》这首献给理性和智识的赞歌。虽然相对而言缺乏如《时代的晚上》般基因级深层次的动人因素,但它仍不失为一首力量强烈的作品,并伴生了崔健作为导演的同名电影处女作。崔健的突破出现在看起来没有特别引人注意的《小城故事V21》(上中下三部曲)中,崔健本人曾表示,这三首歌本应连在一起,因长度原因才拆成三个部分。这首歌曲脱去了 “受命” 创造 “史诗” 的野心,以模拟出来的假第一人称视角,讲述了一个城乡转换和社会转型中的少年故事,多段旋律采样以不同的乐器和形式飘忽而出,但谨慎地克制了带有政治调料的抒情,以最大化的个人视角、体验与诉说,为崔健自80年代开始至21世纪初持续担任的时代代言人身份划上句号。

沉寂十年后,在2015年发行的《光冻》专辑显示出了一种信息:崔健主观上开始退避、客观上也不再拥有 “时代歌手” 身份,他开始像一个在承平日久的年代中,顺利退居二线,但仍专心创作、关心下一代的摇滚乐艺术顾问。但时代没有放过他,时代以过山车的姿势翻涌江波,它将一些人甩向空中,姿态优美,吉凶难测,将另一些人甩进谷底,万丈深渊,粉身碎骨,还有一些人低头并腿,以抗冲击的狼狈姿势,死死抓住这列上蹿下跳的时代列车,期待它能带他们安全前往他们的终点站。崔健以持续在近40年艺术生涯中的敏锐,注意到了这种微妙又剧烈的变化。在2021年的《飞狗》中,崔健拿出了一首《继续》,展现了他不打算就此闭嘴的决心。在清冽的吉他拨弦中,在沉重的鼓击中,在女人的和音中,崔健把自90年代面对转型社会的感伤彻底抛弃,拿出了几乎是自站上舞台以来最凶狠的歌词和演唱。

崔健以最入世的姿态见证了40年来中国社会的变化和转型,他的音乐如同半部改革开放的社会文化史,在今天,60岁的崔健仍能以最敏锐的感官听见时代之音,以最动人的语言发出时代之问,以最激荡人心的乐音作为对抗时间和权力的武器,无论在何种社会气氛中,他都以自己的作品塑造着我们的文化基因,让一代代有血有肉的老年和中年、青年和少年,能够在他的歌声中知道我们何以为我们,品味可以给孤独与惶惑的人们以宽慰的四个字:大道不孤。

我来说两句