崔健《一无所有》点燃了中国摇滚的火种

摇滚这个音乐种类在20世纪50年代才出现并兴起的。直到80年代初,国内大气电波中漂流的无一不是主旋律歌声。不要说摇滚,连流行曲都处于犹抱琵琶半遮面状态。虽有早上听老邓、晚上听小邓之说,邓丽君的歌还是被定义为靡靡之音饱受批判,然而人们对于美好事物的追求是无法压抑的,即使是抱着笨重的录音机,紧锁大门,躲在被窝里偷听,依然是无比的满足。此时这类歌曲名为“黄色歌曲”。

1983年,李谷一以《乡恋》在当年春晚播出,可以说是揭开了国内流行曲的序幕。那时还不叫流行音乐,但开始正名为通俗音乐。

1985年,米高积逊联合40多位顶尖歌手共同录制《we are the world》。

同年,罗大佑张艾嘉受此激励,在台湾省同样组织了一场义唱并发行了在我们童年耳熟能详的《明天会更好》。

1986年5月,时任中国录音录像出版总社的录音师张丹丽听到《明天会更好》这首歌时,心情澎湃不可自已,而这就促成了一场我觉得是中国最伟大的音乐会-《国际和平年百名歌星演唱会》。这是我国流行音乐首次与国际接轨的尝试开始。

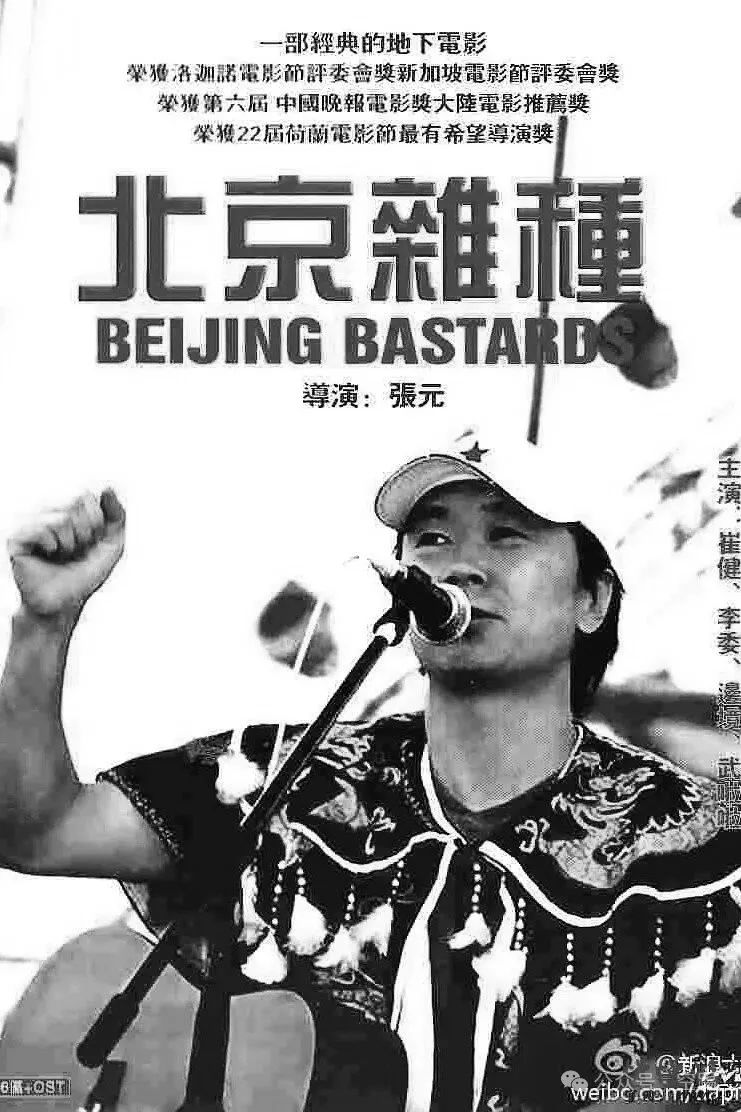

在这场音乐会里,有一个后来成为中国摇滚之父的楞头青年,穿着夸张的白色宽领衬衣,外披一件蓝色麻布工作服,腿上的裤管高低不齐,露出长长的白色袜子,向全国人民吼出了震耳欲聋的摇滚第一声。直到今天,我们还可以看到那现场设备的简陋和仓促,崔健初上舞台的青涩和紧张。但毫不影响他的伟大。1976年之后的这一代年轻人,太需要有一种声音来获得自我的身份认同了。

在80年代末,正在上幼儿园的我就已能完整把这首歌哼出来。这从另一个层面可以看出其流行程度。崔健的摇滚的厉害之处,他不是香港音乐人那种全盘拿来主义,而是融入了中国的民族音乐,歌词中充满批判的力量,而最重要的是,他的歌很好听,即使对于一个小学生来说。

而当时的中青年,也终于找到一个宣泄口。80、90年代的交界,人的精神思想是充满迷惘的。习惯了意识形态的思维方式,逐渐被经济大潮而冲破,大家惊醒旧有的方法仿佛不能解决现实中的问题。开始重新把视野投向外部,继而审视自己的内心,开始带出一个又一个的疑问,就是作为主体的自我,究竟是何物。我是集体性还是个体性。

贫富差距,城乡二元结构,公民意识的觉醒,特权阶层新贵,各种矛盾无时无刻都冲击着那个年代的理想主义青年。就好像小布尔乔亚视王家卫为时尚符号,当年的中青年也强烈地需要一种时代的象征使自我获得身份认同以及挥霍那无处可逃的荷尔蒙,在那严打的特殊时期,在那到处充斥着虚情假意的情歌、民歌、外国语歌的年代,崔健用中国的语言,中国的传统音乐,喊出了第一个的“我”。

“我曾经问个不休,你何时跟我走”,不再讲大家,不再讲集体,崔健要和大家说一个关于我的故事,而这一个我,却是代表着千千万万个我们。仿佛在大众娱乐的阵地,终于有一个人,向这个时代的年轻人,发出第一声真挚的问候。

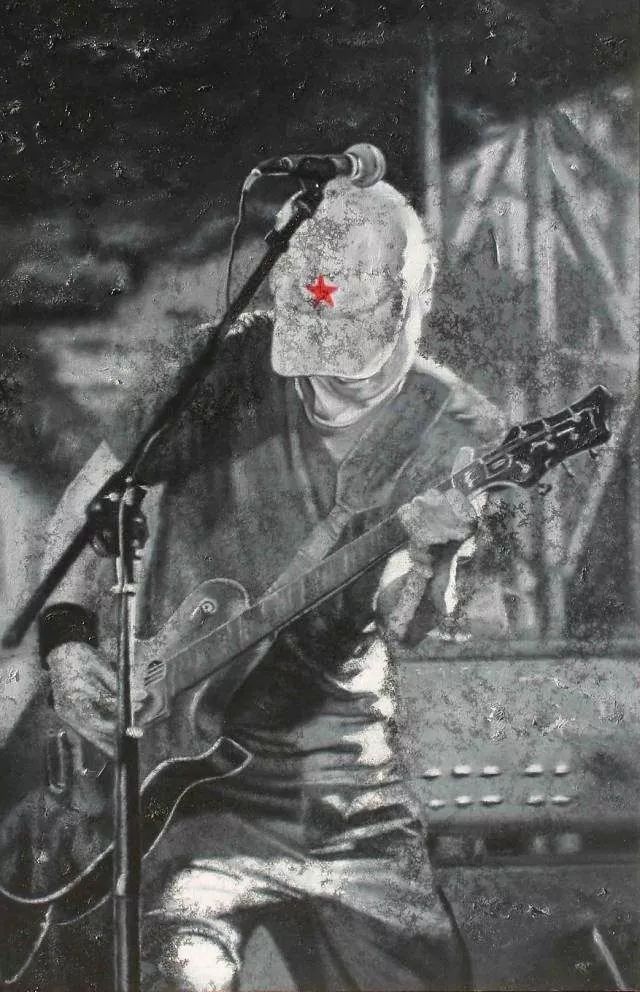

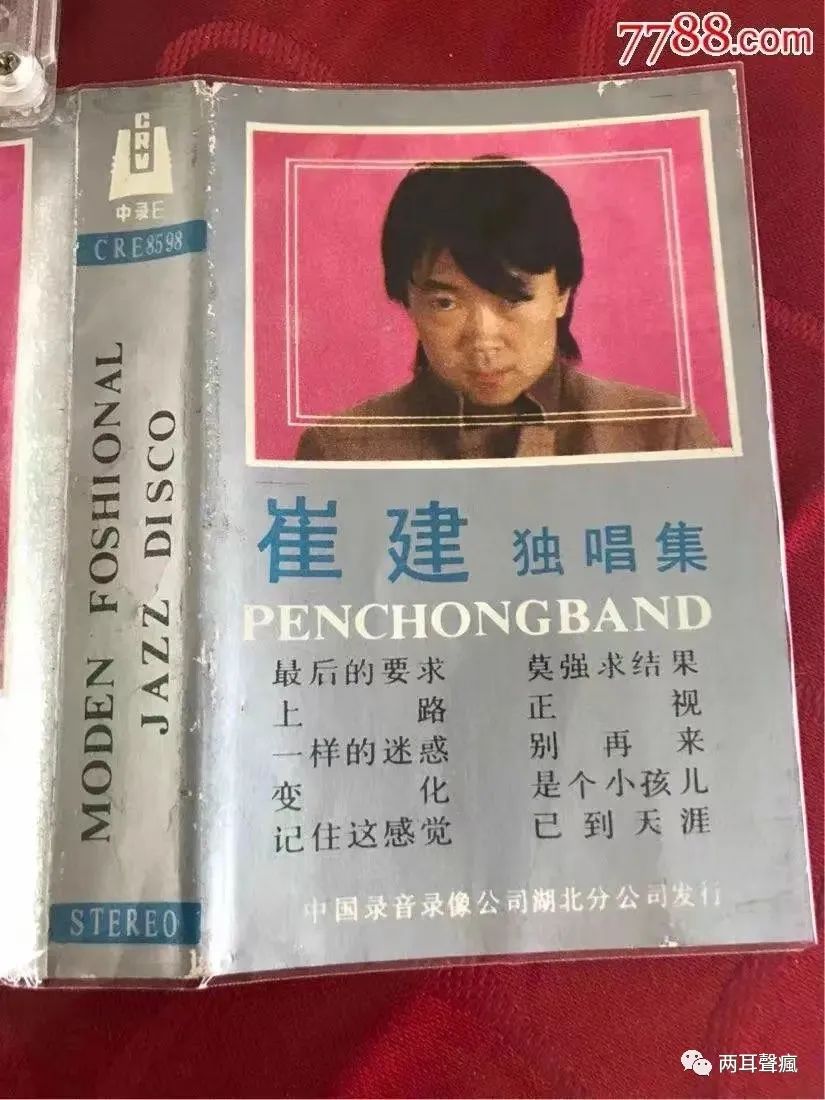

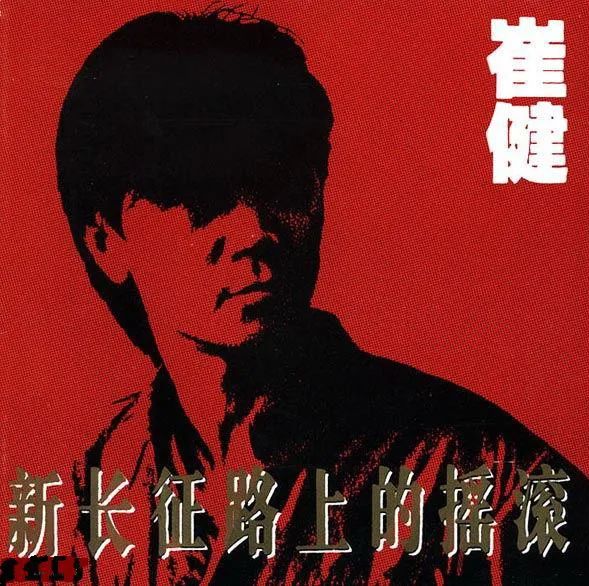

下面是一张我收藏,认为崔健最经典的一张专辑。

封面是他被禁作品《一块红布》。

在93年柏林演唱会上,崔健就以红布蒙眼的造型献唱该曲。在这张CD的内页,崔健是这么自述着:

“要想真正了解我,只有去听我的歌,我要说的话,都在我的歌里”

在《一无所有》中,崔健用一种坦诚,原生,赤裸的声音一扫过去那些粉末修饰、浓妆艳抹的风气。时而高亢、时而低沉、时而坚定、时而犹豫。充满了自嘲,以及现实与理想的矛盾间的张力。

为何你总笑个没够

为何我总要追求

难道在你面前

我永远是一无所有

这种矛盾的撕裂,一直延续到了其《花房姑娘》,这两首歌的共通处就是都用一问一答的方式,来体现崔健的这种格调。这首歌无论从旋律、立意和《一无所有》一样毫不过时而且越发耐听。如果说《一无所有》是自省后的自我觉醒,尤与困惑中挣扎,《花房姑娘》仿佛就是看到一个自信的青年,向着理想大步奔去。

音乐是不能脱离于时代的,忠实记录时代才能不负时代。而崔健,用他最原生的音乐语言,用他发自内心的真诚、用他充满洞察的音乐天赋,宛如刻入的木纹,向大家诉说着时代的故事。同样,音乐应该是好听的,好听又有哲学性,又有民族性的,又能兼具流行性,这对崔健来说似乎都不是难题。

我来说两句