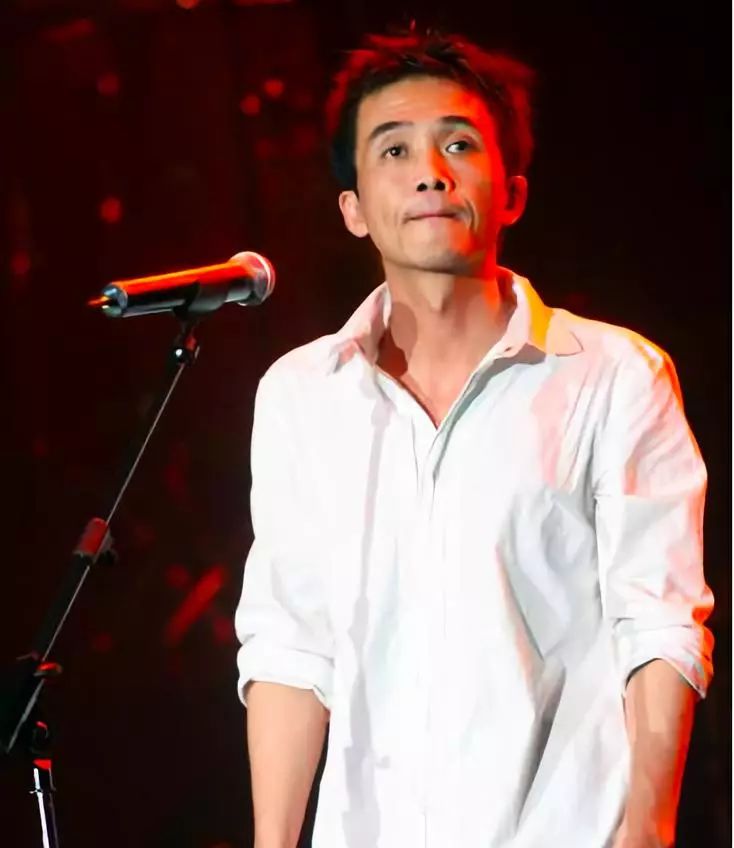

张楚隐忍多年后在纪录片在纪录片袒露心声:我根本不想当英雄!

很多年前,当我开始穿着黑色外套,拿起电吉他开始自己摇滚之路的时候,通过歌第一次认识了张楚。

我能想象,在90年代时候的我,第一次听到《孤独的人是可耻》时震撼的表情,原来摇滚这么牛逼。

但很可惜,这位曾经为中国摇滚献出一份力的老炮,对大众来说已经稍显陌生。

这些年来,总是时不时的出现,又时不时消失一会。不过这一切对一个摇滚诗人来说,就像是常态一般。

今天,《我的时代和我》纪录片张楚篇开播,我再一次看到摇滚老炮对音乐的执念。

“做英雄不如做好的个体”

1

“你说有一天全世界都这样了,咋办。”

“我生活在这样一个世界里,这就是…”

张楚没把话说完,说这些话的时候,他正坐着小游船,在异域他乡的湖上,看着漫漫无边的深夜,但他对这个世界挺失望的。

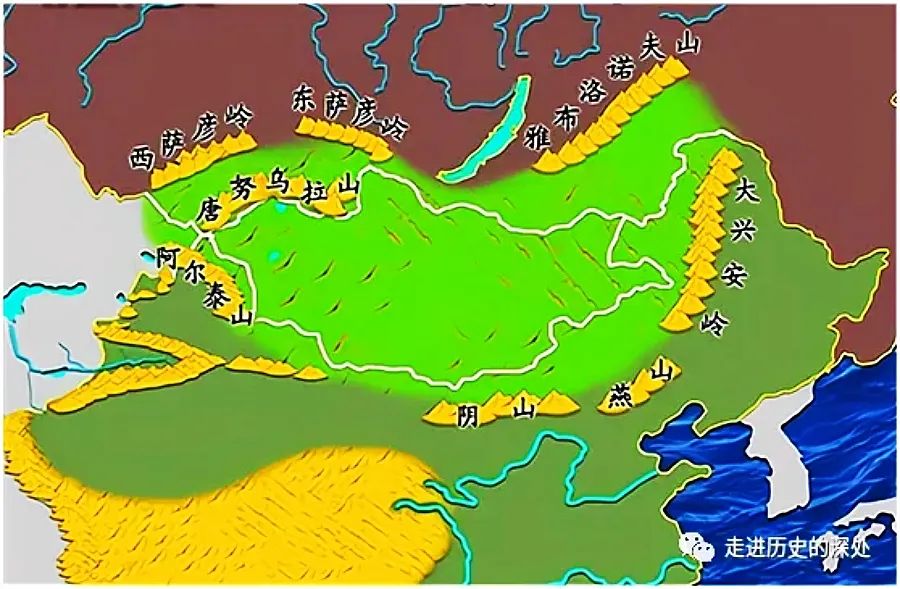

2016年夏天,张楚接受了纪录片导演的邀请,他要重走一遍东晋高僧法显的求法之路,跨越新疆、印度、斯里兰卡等地。

他一口答应了下来,将花上一年半的时间完成这场苦旅,但这场苦旅也没有我们想象中容易。

那会儿,张楚第一站去的新疆,刚开始的他还没意识到法显大师当年的艰辛,他独自背着包,冲进了高原。

很快,荒漠无人烟,越过慕士塔格峰,跨过极地冰川,累的踹不过气。

紧接着,他到了印度,他会拿起乐器和语言不通的人们弹奏自己的音乐;背起当年法显大师一起留下的佛经,光着膀子在马图拉和当地人一起过酒红节。

仿佛将一切天性给释放出来一样,这些年翻天覆地的变化不受任何的控制。

在斯里兰卡穿上剃度穿上袈裟,一遍又一遍的吟诵梵文,沉下心体会佛家真理。

他像是从诗人变成行者一样,跟着法显大师的脚步走完这段旅程。

当年法显大师苦旅,他带回了百万余言经文,现在在这个网络发达的社会,已经不需要这么麻烦了,但张楚带回了自己。

2

我敢说,很久没有看到张楚这么开心,从1994年,到现在长达20年间,张楚几乎在所有人面前消失匿迹。

1987年张楚在与家人协商无果后,硬是一头扎进退学的大军,然后独自前往北京。可能连他自己也没想到,当年的决定,让他之后成为中国摇滚乐坛中流砥柱的人物。

1994年张楚发了第二张专辑后,和窦唯、何勇还有唐朝乐队前往香港举办“中国摇滚乐势力”演唱会。

那一场空前绝后,所有人都站起来欢呼,两岸三地都将之奉若经典,即使到现在的20年后,大家都将他成为里程碑。

90年代的摇滚黄金十年,魔岩三杰成为标杆性人物,只要他们站在那里,那里就是一个时代。

可之后呢,一站成名,张楚名声大燥,瞬间“爆红”他并没有想象中的那么开心,天生对外部世界有抵触感的他,早已有抑郁症。

1998年3月张楚的第三张专辑《造飞机的工厂》发行,张楚身上承载着旁人无法企及的光环。

而在2000年后,张楚几乎完全消失了,没有人能理解为什么,但也给所有人留下无尽的遐想与遗憾。

张楚的前半生可以用两个字概括:起伏,爆红和无人问津和骂名,他都体会过了。

30岁那年,张楚只身回到了故乡西安,并在那里以修车为生,过上了隐居的生活。

年轻的时候叛逆疯狂过,慢慢的也就趋于平静了,没有任何一杯开水是可以恒温99度的。

“经历了历史的混乱,经历了政治的反复,经历了文化的边缘和主流,当浪漫和粗俗被否定的时候,我的心会更平静,更接近我自己想要的永恒。”

3

张楚对摇滚有他的执念,20多年前,他在做音乐,20多年后,他依然在做音乐。

但这两年他过的并不好,不去迎合大众,让他感到内心混乱,纠缠,就像是一个磨难一样。

“内心有魔鬼,外面有磨难。”

即使短暂的复出,对年轻一辈来说,他们更愿意去喜欢一些其他文化。

张楚不一样,他很有觉悟,当别人在为大众反对什么,就去改变什么,他不会迎合他们,这是一切愚昧的源头。

他就是要去脱离这种愚昧,按张楚的话来说,摇滚乐就是一个名词,就是一个名词而已。

现在的市场缺钱吗?说缺钱呢,其实也不缺钱,但是很多人都在抱怨现在的音乐行业很缺钱。

说到底无非就是对于自己坚持的东西“不自知”而已,不是所有人都可以和张楚一样,这么多年依然对摇滚有着自己的执念。

张楚不仅影响了我们的时代,他也会影响后世,想到在中国这么满目疮痍的歌坛,竟然有人能够既不改变自己的道路,又不乞求别人的支持。

在这浮躁的社会,人就像没有自控力的老鼠一样,面对美食的诱惑,将一切都抛之脑后。

他并不想成为英雄,他反而更想成为一个个体的存在,能够一直坚持自己对摇滚的执念,我从心里佩服张楚。

我来说两句