王小波劝外甥别玩摇滚,为什么那个年代的人最后都不快乐?

先来说一个王小波写的故事。

他把这个心得记录在了《我怎样做青年的思想工作》里,“他还想毕业后以摇滚音乐为生。不要说他父母觉得灾祸临门,连我都觉得玩摇滚很难成立为一种可行的生活方式——除非他学会喝风屙烟的本领。”

王小波劝诫自己的外甥放弃梦想,毕业以后不搞摇滚,进公司去挣大钱,专心致志做一枚IT程序员。

而王小波笔下的外甥名叫姚勇,你或许对这个名字不熟悉。

但你不会不知道他公司参与开发过的著名游戏——《QQ炫舞》,他加入的那支乐队叫做水木年华。

姚勇出生于清华世家,从小成长于清华大院,散发着长发飘飘的艺术气质,后来变身超级“码农”的他,之前就像王小波笔下的摇滚青年,一只特立独行的猪——敢于无视被设置的生活。

但是姚勇还是被自己视为叛逆偶像的舅舅说服,回归了平凡的生活。

于是后来流传着摇滚三问:你是谁?你从哪来?你快乐吗?

对,为什么当年的摇滚人后来都那么不快乐?

盛志民导演的纪录片《再见,乌托邦》,也提出了这个问题:为什么他们都那么惨,竟然不是想象中开凯迪拉克戴大钻戒有很多小弟的样子?

似乎有些flag一旦立下就拒绝长大,而生活一旦妥协就失去梦想。

因为,摇滚不挣钱。

想起大张伟问过其他成员:你们要牛逼,还是挣钱孝敬父母。

马斯洛需求层次理论将生理需求放在首位是有它的道理的,在那个有价无市,三年不开张开张吃三年的摇滚大环境之下,每支乐队都会面临养不起家的风险。

小时候我妈问我最多的问题是“干活累还是读书累”,下班看见门口一帮人擦着汗有说有笑盘点货物的时候突然想明白:不快乐,才是最累的。

一边说着梦想,一边想站着把钱挣了,在那个炙手可热的年代,太魔幻了。

张楚死了,何勇疯了,窦唯成仙了,这是何勇在接受《新京报》采访说的话。

中国摇滚乐从一无所有,到冷暖自知,再到悲伤的梦,似乎快进了它的轮回,曾经的魔岩三杰被时间的车轮推着往前走,我们不处在那个时代,很难去体会那时的视死如归仇,满地的黑暗愁欢。

都说没有点精神病的人是很难玩好摇滚的,也许正是因为那股劲儿,歌词里蓬勃而出的生命力,才让你青筋暴起,昂首前行。

乐迷口中的传奇人物“中国第一朋克”,其实日夜都在与精神疾病抗争,何勇说:"我可以窝家里,把药物副作用的身材只留给家人看,可以谢绝一切活动,让网上只搜的到我115斤以下的照片,可以在微博上发修过的照片,眉宇间透出男子团体的气质。”

他似乎有意想把自己最好状态的一面留给粉丝和公众,就像他曾经在采访时读的一段《了凡四训》:从前种种,譬如昨日死,又日种种,譬如今日生。也许需要与之抗争的不是疾病,而是内心挣扎的自己。

溪水潺潺万年不坏,而纯净水不含有杂质,与空气和微生物发生接触后却更易于细菌的生长,从而导致变质。

一个人不管对艺术追求或是生活态度太纯粹反而会很痛苦的,他们因为太纯粹,想追求的个人实现往往相对极端,做不到自己内心完美的那个界限,就会不快乐。

毫无保留的跳起来触碰,却够不到自己想要的,那种无力感也许比失望本身更让人气馁。

释迦牟尼佛说“诸法空性”,目的在于去除人类最大的心病—我执。

破我执是讲破除以五蕴为我的执着。执念,容易成就一个人;也容易打败一个人。

1995年5月11日,唐朝乐队中的灵魂人物张炬,车祸去世。

张炬身边的人说,做摇滚的人,压力很大。有人说,张炬可能染上了毒品。

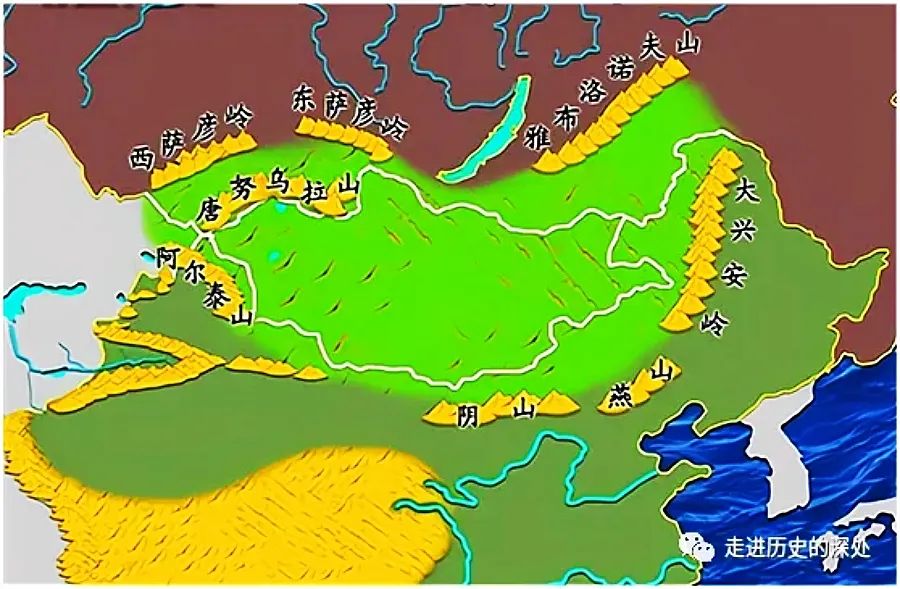

后来唐朝乐队的成员走了又来,来了又走,那些需要强大精力反复盘出来的文字和作品,留下一首经典的《梦回唐朝》飘散风中,沿着掌纹烙着宿命,今宵酒醒无梦。

我听说1990年,张培仁第一次看到崔健蒙着眼唱《一块红布》的时候抱着柱子失声痛哭。

他本以为,这个民族可能会掉在原来软绵绵、年轻人没有自主性的文化里头的时候,突然在北京,在一无所有的环境里,年轻人在做这件事。

我看到前几年隐秘许久的窦唯被推上热搜,原因是因为他的一张照片:扎着丸子头 发际线退后 安安静静坐在面馆吃了一碗面,市价9块。网友评论说他贫困/潦倒,而我却在骑着小电驴的背影里看见了一个不再创作的老炮儿。

当吹捧和掌声褪去,这些年,有音乐天赋的他不再唱歌。

相比说他成了仙,我更愿意接受这种表达:

他只是还没有找到另一种突破自己的方式。

一代人终将老去,总有人在年轻。

因为他们的纯粹和“我执”,我们才能夜游回听起中国摇滚的黄金时代:崔健的开天辟地,唐朝的震撼硬核,魔岩三杰的光芒万丈,震动人心。昙花绽放下的伤痛与彷徨,毫无保留的呐喊嘶吼。

人是有思想的动物,因为执念他们成就了经典,因为执念,才有了痛苦的根源。

在找寻soulmate的边缘疯狂试探朋友、 灵魂伴侣 、知音、 CP,人生的道路上,总得有一两个理解自己的人。

肉很好吃,啤酒也很好喝,今晚月色不错,这时我还差一个爱人或是一个朋友。

法国学者贾克·阿达利在《噪音:音乐的政治经济学》这本书中说:“音乐是真实世界可信的暗喻,它既不是自给自足的活动,也不是经济基础架构的机械式指标。它是先驱者,因为社会在改变之前,变动已先铭刻于噪音之中。无疑地,音乐就像一组镜子游戏、反射、界定、记录和扭曲每一个活动。”

摇滚是一面镜子,能反射出内心最隐秘的东西。能呼唤出“诗和远方”,也希望所表达的态度有人理解。不害怕疯魔不明亮,只怕曲高和寡孑孓独活。大概是他们内心的独白吧。

在爱与痛的边缘试探失败,自我怀疑伴随着偏头痛袭来,敏感的神经让每个夜晚变得沉重,人就会不快乐。

“我们是被历史遗忘的一代,没有目的,没有地位,没有世界大战,没有经济大恐慌,我们的大战只是心灵之战,我们的恐慌只是我们的生活。我们从小看电视,相信有一天会成为富翁,明星或摇滚巨星,但是,我们不会。那是我们逐渐面对着的现实,所以我们非常愤怒。”

这是一段《搏击俱乐部》的台词,在这个消费社会,摇滚是一种无形的“愤怒”,而他的使命是保持这股愤怒。

在时间的维度里,身体总会先于灵魂而死去。有人说摇滚乐是一个超过27岁,便会死去的精神状态,很少有人坚挺一辈子。

“水能载舟,亦能覆舟”,那些承载着巨大天赋的躯体,能否抵御黎明来临前的暗黑,我们谁也不敢断言。但我们喜欢摇滚乐的原因,就是因为在这里,那些被生活戾气打磨掉的棱角,能变换成“蓝色骨头”从新释放。

不能否认的是:曾经 现在 未来他们都是摇滚诗人。在这满地六便士的时代,只有他们抬头看起了月亮。

那个耀眼的黄金摇滚时代,那些成为一代传奇的摇滚诗人,

如果我们能穿越到那某个时刻,告诉他们早晨起床,拥抱太阳,

嘴角向上,蒸蒸日上,那灌着鸡汤打着鸡血的宣言,

是否也会阻碍痛苦带给他们的创作灵感?

是否也会让悲剧式的人物不再活得赤裸不靡颓?

成年人的世界有很多的不易,如果不快乐,

就寄希望于当初,那你永远都不会快乐。

不如,就做个能照亮世界的大人吧,

一个用时间也没杀死的rock star,

你们,是摇滚明星啊!

四方上下,天地苍穹,最后,友情提示一下:

在这个广阔的天地,如果你身边有玩摇滚的人,如果你恰好喜欢ta,大胆地说出来。

因为玩摇滚的都很好追,你想想,分体电子管音箱、 两把吉他、 一个贝斯底鼓、 军鼓 、嗵嗵鼓 、镲片、零零碎碎的鼓棒 、踩锤什么的更不方便携带,所以你放心追,他拿着这么多东西跑不快的。

我来说两句